СТЕЗЯ

ПО РЕЛЬСАМ ПАМЯТИ

Беседа с Револьтом Револьтовичем Пименовым

|

Пыхтит мой чайник электрический –

– я не люблю пластмассовых вещей,

но он пыхтит душевно.

Так в кинофильмах старых паровоз пыхтит.

А сяду-ка я в этот паровоз, пускай везёт, куда ему угодно, по рельсам памяти...

Нет, этого не надо...

Это строки из стихотворения Револьта Пименова – Револьта Револьтовича, сына известного учёного и политзаключённого, отбывавшего ссылку в Коми. Пименов-старший был крупным математиком, работал в ссылке – редкий случай – по специальности, а затем уже добровольно остался в Сыктывкаре. В Коми это фигура просто легендарная.

В Сыктывкар – город своего детства – Револьт Револьтович приехал из Петербурга на конференцию. Когда я взялся расспрашивать его о прошлом, не зная, что «этого не надо», то уже прочёл в Интернете его небольшие статьи-посты, которые пришлись мне по сердцу. Это были тексты классического русского интеллигента, для которого на первом месте всё-таки Христос, а не политика или что-то ещё. Револьт оказался весёлым и грустным человеком, то есть настоящим петербуржцем, которых я немало узнал за восемь лет жизни в этом городе. Мы проговорили три или четыре часа об истории, математике, Церкви, жизни и смерти. И, как в его стихотворении, на столе пыхтел электрический чайник, снова и снова разводя пары…

«За крайний индивидуализм»

Хочу предупредить, что даже интервью, не говоря об очерке, – это авторский взгляд на человека. Вольно или невольно ты смещаешь акценты в сторону образа, который тебе понятен. Поэтому настоящий Револьт Пименов-младший может быть несколько другим, отличным от увиденного мною.

– Револьт, как вы оказались в Сыктывкаре?

|

– Я родился в городе, который тогда назывался Ленинградом, на улице Римского-Корсакова, а сюда приехал в шесть лет. Весной, накануне ледохода, мы с мамой добирались к отцу в ссылку. Мост только строился, и мы ехали по залитому водой льду реки. Шофёр «уазика» держал дверь открытой, предупредив, что, если автомобиль начнёт проваливаться, придётся прыгать. Может, он шутил, но эта открытая дверь запомнилась на всю жизнь. Отец жил тогда в Красном Затоне – чудесном для меня месте, где у нас было небольшое подсобное хозяйство. Он работал на лесосплаве электриком. Потом за него вступился академик Келдыш, объяснив властям, что у нас не так много докторов наук, чтобы они лазили по столбам в кошках. И отцу разрешили работать в Коми филиале Академии наук. Сначала он ездил туда из Затона, а потом мы обменяли своё питерское жильё на квартиру в доме под шпилем.

– Кстати, – улыбаюсь я, – бывал в вашей квартире, совершенно ленинградской по духу и стилю. Расскажите, а что привело Револьта Ивановича Пименова в эти края?

– Наверное, всё началось с давнего случая в Магадане. Мой дед ветеринаром был. При Ежове был арестован, потом, при Берии, выпущен, и он уехал на Колыму, посчитав, что там безопаснее. Эта логика сработала. Там отец подростком увидел однажды, как с баржи на берег перегружают заключённых, перевязанных, словно брёвна. Картина, видимо, осела в памяти и ожила после того, как Сталин поссорился с Тито. Был конфликт с Югославией, убедивший отца, в то время студента МГУ, что вождь не столь мудр. Нет, на него не донесли, но одна девушка спросила: «Разве с такими мыслями ты можешь быть комсомольцем?» Отец подумал, согласился, что в комсомоле он состоять не может, и подал заявление.

Это показалось столь необычным поступком, что отца отправили в психиатрическую клинику, присовокупив к истории болезни переписанный от руки рассказ Горького «Человек». Врачи решили, что это написал мой отец, и сочли весомым доказательством его безумия. Дед страшно разволновался, вспомнил, что у него тётушка была сумасшедшей, и решил, что болезнь передалась по наследству. Приезжает в клинику, где ему показывают этого самого «Человека». Начал читать – первая реакция, как он рассказывал: «Я сам схожу с ума». Потом наступило огромное облегчение. Он понял, что сын его здоров, и добился у него согласия не выходить из комсомола.

Вскоре отца выпустили, но из университета всё равно исключили за новый проступок, со странной формулировкой: «За крайний индивидуализм, выразившийся в изучении китайского языка на лекции по марксизму». Они с какой-то девушкой действительно писали друг другу записки на китайском, передавая их через ряды. Это могло сойти с рук, но в комитете комсомола попросили дать обещание, что отец больше так делать не будет. Он задумался, вытащил монетку, объяснив, что если выпадет орёл, то он даст обещание, а если решка – не обессудьте. Выпала решка. Отец развёл руками (Пименов-младший смеётся), мол, что делать, и рад бы согласиться, но не судьба.

Бабушке, однако, удалось его уговорить начать восстановление, тем более что тут Сталин умер и все ждали облегчения участи. Отец написал ректору академику Александру Даниловичу Александрову, своему учителю, выдающемуся геометру, который ценил отца как математика, и спросил, чем он, ректор, руководствовался, исключая студента Пименова «за крайний индивидуализм». «Руководствуясь уставом университета», – попытались отмахнуться от него. Отец пошёл в библиотеку, нашёл устав, который был принят задолго до революции и с тех пор не обновлялся. Про крайний индивидуализм там не было ни слова. В ректорат ушло новое письмо: «Назовите параграф устава». Ответить ему, естественно, не могли. Так отцу удалось окончить университет и заняться преподавательской деятельностью.

Но началась оттепель, студенты задавали всё больше вопросов, не имевших отношения к геометрии – о народовольцах, о волнениях в Польше, Венгрии. Отца возмущало, что от имени его народа и, стало быть, лично от его имени власть вмешивается в дела других стран. Если повстанцы с винтовками идут против советских танков, то он должен пойти против них с пишущей машинкой! Было написано воззвание, за которое ему дали десять лет. Правда, благодаря заступничеству академиков Келдыша и Александрова он отсидел только шесть.

К пятимерной теории...

– Когда же ваш отец успел стать доктором наук?

– Как-то так, между арестами и сроками. Коллеги были к нему очень расположены. После лагеря помогли устроиться в престижный ЛОМИ – Ленинградское отделение Математического института Академии наук, где отец быстро защитил кандидатскую, начала складываться научная школа.

– А чем он занимался в геометрии?

– Есть отрасли математики, имеющие дело с узкоматематическими проблемами. А есть и такая, что решает вопросы философского плана, стремится стать частью философии. Именно этим занимался отец. Сейчас это звучит не совсем понятно, но ещё в недавнем прошлом ведущие математики были людьми широчайшей эрудиции, мыслителями. Когда Ньютон, допустим, изучал движение планет и создавал дифференциальные исчисления, это было для него лишь мазками в единой картине мироздания.

Отец мыслил в том же ключе. Со времён Эйнштейна и Минковского появилось такое понятие, как пространство-время, вошедшее в физику и математику. Так вот, отец прикладывал свои геометрические идеи к пространственно-временному четырёхмерному континууму. Вы знаете, что далёкие галактики разбегаются в разные стороны, а на малых расстояниях, наоборот, действует закон тяготения – это называется эффект Доплера. Так вот, физика отвечает на вопрос, почему это происходит, а отец создал модель, которая объясняет это на языке геометрии. Тогда же он начал делать подобные модели для экономики, генетики, языкознания и так далее. Возьмём языкознание, чтобы стало понятней, ведь там тоже происходит разделение и сближение наречий. Вопрос: как это описать математически?

Определённый прорыв у отца наметился ещё на пятом курсе университета, а в камере владимирской тюрьмы он написал шестьдесят девять математических работ. Вот несколько названий: «Соображения по поводу возможного применения геометрии к биологии», «Описание массовых феноменов геометрическим языком», «К пятимерной теории единого поля».

Для советской математики параллели между разными сферами были абсолютным новаторством. А создание единого геометрического языка, математических моделей для экономики и биологии, вполне вероятно, стало вкладом в мировую науку.

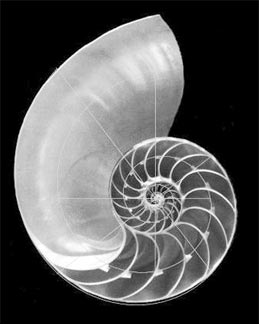

Докторская была посвящена другой теме – причинно-следственным связям в многомерном пространстве. Ну представьте: берём лист бумаги, чертим вертикаль – это время, а горизонталь – пространство. Здесь всё понятно: где позже, где раньше, где причина, где следствие. А теперь склеиваем края, или можно при желании создать ленту Мёбиуса, получая совершенно разные топологии. Как ориентироваться в них? Вот над этим вопросом и работал отец.

– Вы пошли по его стопам?

|

– Я преподаю эстетическую геометрию в школе учебного центра при Российской академии наук. Это новое направление, которое, надеюсь, войдёт в учебники, – основное дело моей жизни. Но отец, помнится, предостерегал: «Никогда не показывай математикам ничего живого». Имелись в виду какие-то неожиданные выводы в области геометрии, выходящие за общепризнанные рамки. Я не сразу понял правоту отца, но постепенно пришёл к тому же выводу. В этом отношении за границей проще, там публиковались работы, которые так и не были напечатаны в России; как мне объясняли – они слишком интригующие.

Но на самом деле не всё благополучно и с мировой математикой. Это хорошо видно на примере учёного Григория Перельмана. Газета «Дейли Телеграф» назвала его девятым в списке ста ныне живущих гениев. Он доказал гипотезу Пуанкаре и отказался получить за это «Премию тысячелетия» в миллион долларов. Вероятно, это была его форма протеста против рутины, которая царит в мировой математике. Несколько веков наука пыталась взойти на небо и была наказана за это так же, как строители Вавилонской башни. Сегодня математика разделена на огромное количество узких специализаций, где тополог иногда не понимает алгебраиста, у всех свои языки, сплошь и рядом учёные не читают друг друга.

Это произошло и с Перельманом. Пара китайцев вообще пыталась приписать себе результаты его работы, а в России ему так и не присвоили степень доктора наук. Для этого нужно собирать документы, правильно оформлять публикации, а какое оформление может быть у того, кто свои работы выставляет где угодно за подписью «Гриша Перельман»? У нас Черномырдин был почётным доктором наук, и ещё множество людей, не имеющих к науке никакого отношения. А один из крупнейших математиков мира этой степени не удостоился.

– Наверное, это нужно скрывать от нынешнего Министерства образования, но ваша эстетическая геометрия в чём-то близка к теологии?

– Я мечтаю о том, что когда-нибудь Русская Православная Церковь создаст свой университет. Он выпускал бы филологов, математиков, физиков, химиков, юристов, журналистов, а преподавать там могли бы лучшие специалисты из других вузов России. Но, разумеется, церковные дисциплины должны стать духовным стержнем. Главная задача такого образования – дать человеку цельное представление о мире, ведь практически все старинные университеты мира выросли из теологических учебных заведений. Трудно не согласиться с тем, что, оторвавшись от Бога, современная наука всё больше погружается в крошево раздроблённого знания.

Вот один из результатов узкой специализации. Я сегодня учу школьников тому, чего не знают преподаватели. Забавно, конечно, но мне хотелось бы это изменить.

(Ссылка на интернет-учебник Револьта Пименова - «Эстетическая геометрия»)

Второй арест

|

– Револьт, как складывалась судьба вашего отца в Сыктывкаре?

– Те, кого мы называем диссидентами, часто были большими патриотами СССР, чем представители официальной власти. В 60-е годы отец, кроме занятий математикой, проводил семинары, где обсуждались вопросы культуры и политики. Второй арест последовал за событиями в Чехословакии, за которую отец, само собой, вступился, но не сразу, а спустя два года. Помню обыск в нашей квартире. Незнакомые люди выгребали книги, машинописные листы. Я спросил: «Что они делают?» – «Они не хотят, чтобы о них плохо писали!» – объяснили мне. «А зачем им Библия? Там тоже про них плохо написано?» – «Бога они боятся, вот и забирают», – ответил отец.

Его обвинили в клевете, а клеветой было всё, что отрицало благость Советского Союза, но наказание оказалось сравнительно мягким. Ссылка, как я уже говорил, началась в Красном Затоне, а продолжилась в Сыктывкаре, который мне очень нравился. Мы много гуляли с отцом, ходили на лыжах, резались в шахматы. Кстати, лет в семь мне довелось сыграть с другом отца – академиком Сахаровым. Он меня победил, конечно, а потом подробно разобрал всю партию. Ещё отец любил часами читать наизусть русскую поэзию, мог переводить с листа вслух для нас с мамой «Властелина колец» Толкиена – все три тома раздобытого где-то английского издания. С Шекспиром выходило медленнее, а детективы он просто пересказывал.

Отец знал все европейские языки, кроме венгерского, а также китайский и так далее. Помню, как в Микунь сослали после пятнадцати лет лагеря Игоря Вячеславовича Огурцова, известного христианского православного противника власти (интервью с И. В. Огурцовым в №№ 159-160 и 513). Отец взял меня с собой навестить его, и там произошла любопытная сцена, когда они начали по памяти читать друг другу тексты на арабском – оба его хорошо знали. Был ещё один забавный случай, связанный с Огурцовым. Однажды он получил телеграмму: встречай такого-то, вагон такой-то. Решил, что это его невеста по переписке, из Италии, которую он ждал, и поставил в известность власти. В назначенный срок на перроне стоит целая толпа чекистов, но вместо прекрасной итальянки выходит мой смеющийся отец. Огурцов, конечно, ему был рад, но в некотором недоумении: зачем понадобилось вводить его в заблуждение? «А чтоб работали», – кивает отец на представителей органов.

Когда ссылка закончилась, он, ко всеобщему удивлению, отказался возвращаться в Питер. По-прежнему занимался не только математикой, написав ряд книг под общим названием «Происхождение современной власти». Говорил: «Я хочу понять, а не обличить, в этом моё отличие от Солженицына».

Сохранить себя

Тем не менее в 1982-м на него снова завели дело. Отец сказал, что из тюрьмы живым уже не выйдет, но всё обошлось. Тогда отыгрались на мне, выгнав с матмеха Ленинградского университета, куда я поступил, к удивлению многих, не будучи комсомольцем. Кстати, несмотря на это, комитет комсомола пытался за меня заступиться. Не помогло, и я был отправлен из ЛГУ в армию, в стройбат, где отказался принимать присягу, узнав, что нужно клясться в верности КПСС. Делать этого я не хотел, особенно с учётом того, что отец был одной ногой в лагере.

В принципе, офицерам приходилось сталкиваться с подобным – баптисты так и служили по два года без присяги. Меня пытались уговорить, но больше по долгу службы, отношение было терпимым, а симпатии простых солдат вообще были на моей стороне. И всё бы хорошо, но один из офицеров решил сломать меня из какого-то своего принципа. Он вообще-то был из другого подразделения, поначалу злился на некотором расстоянии, но потом его назначили командиром моей роты – и дело начало принимать дурной оборот.

– Какое впечатление на вас произвела армия?

– Тягостное. Дедовщины особой не было, но и той армии, как я её представлял, не увидел. Нам боялись давать оружие, а на стрельбах над каждым стояло по два офицера. И это было вполне разумно. Раздай нашей части оружие – первым делом она перестреляла бы офицеров, потом кто-то рванул бы домой, кто-то занялся грабежами – у нас было много уголовников. А национальные меньшинства, особенно выходцы из Средней Азии, эти вообще могли на Москву пойти. Власть они люто ненавидели.

И знаете, я – антисоветчик – начал испытывать тревогу при виде этого бардака: нельзя же так, нас же кто хочет завоюет. С другой стороны, была солдатская солидарность. Когда меня посадили на гауптвахту, то обратились к её многонациональному составу со словами: «Пока Пименов присягу не примет, будете сидеть». Предполагалось, что мне сейчас покажут, где раки зимуют. Но ни у меня не было в мыслях опасаться, ни у ребят – угрожать.

Мы знали, что порядочные люди так себя не ведут, как мой ротный. Из-за него моё положение становилось всё хуже, нервы постепенно сдавали, из носа начала идти кровь. Однажды это увидел врач, попытался отвести меня в госпиталь, но по дороге нас перехватил замполит: «Ты куда, Пименов? Лопату тебе, а не в госпиталь». И врач покорно поплёлся дальше уже один. Всё это так доконало, что однажды я, спрятавшись на стройке, со слезами взмолился: «Я не знаю, есть Ты или нет, но Ты видишь, я себя теряю. Не прошу хлеба, но помоги остаться собой». Я был очень взволнован, даже сейчас, вспоминая, волнуюсь.

Не прошло и часа – подбегает парень с вахты, говорит: «Револьт, к тебе девушка приехала, такая красивая...» Это была знакомая нашей семьи, художница, навестившая меня вместе с матерью. Мне дали увольнительную на пару часов, и мы гуляли по окрестностям, разговаривали о живописи. Это было спасительно. Вырвавшись из той среды, которая меня убивала, я успокоился. Случившееся казалось поразительным ответом Божиим на мою просьбу… Вернувшись домой, я начал писать стихи. Так закончилась эта эпопея. Фактически меня взяли в заложники, чтобы давить на отца. Один Бог знает, как ему всё это далось, переживал он очень сильно.

Во времена перестройки отец был избран народным депутатом от Коми АССР. При этом так и не удалось заставить его надеть галстук. Работал в Конституционной комиссии, в Комитете по законодательству Верховного Совета СССР. Всё это резко изменило его образ жизни. Он начал худеть, его обследовали, но ничего не находили. А потом был поставлен диагноз: рак... Спасти отца не удалось. Это был девяностый год, он не дожил до того, что случилось вскоре – до всей этой лжи, до того, что сделали со страной, с людьми. Отец боролся не за это.

– Мне говорили, он не был религиозен.

– Я тоже одно время думал, что отец атеист, но позднее понял: нет, это не так. Он молился, пребывал в общении с Богом, это было важной, но прикровенной частью его жизни. Крестился он в лагере, и после смерти был отпет по православному обряду...

Одно из самых памятных воспоминаний детства, проведённого в Сыктывкаре: мы с отцом и мамой добираемся на праздник в кочпонскую церковь. В такие дни власти отменяли автобусы, идущие туда, ведь это было время гонений. Но людей это не останавливало – кто приезжал с вечера, кто шёл пешком.

«Церковь не портит кадр»

– Так же, как отец, вы, кроме математики, занимаетесь общественной деятельностью. Можно подробнее?

– Я состою в инициативной группе христианских демократов. Мы находимся в оппозиции к власти, но сохраняем то любящее, уважительное отношение к Церкви, каким оно было у интеллигенции во времена гонений. Если мы думаем о России, мы должны находить в христианстве с его древними традициями примеры для подражания. Возьмём выборы Патриарха. Никому не было отказано в регистрации, имелись разные кандидатуры, честно подсчитывались голоса. Разве это не образец для любых других выборов в России? А как же иначе, где дух Христов – там должна быть свобода.

Как следствие, в Москве и Питере многие нас терпят, но не понимают. Обо мне можно услышать: «Ладно, пусть говорит, он человек невредный». Такая форма игнорирования. Но ведь как мы наводим порядок в квартире? Берём самое грязное место и трудимся, пока оно не станет чистым, потом переходим к другому. Но разве Русская Православная Церковь – худшее, что есть в России? Нет, принадлежит к тому лучшему, что у нас было и есть.

– Я помню, как вы отказались от участия в оппозиционном шествии и уговаривали других членов вашего движения последовать вашему примеру, опасаясь антицерковных выходок.

– Да, кто-то собирался нести растяжку во главе колонны: «РПЦ + власть = инквизиция». Нам удалось убедить коллег по демократическому движению не делать этого. К сожалению, дрейф в антицерковную сторону у нас существует, доходит до высказываний, что бассейн лучше Храма Христа Спасителя. Всё это смешно, нелепо и очень ослабляет оппозицию. Её участники иногда напоминают инквизиторов, которые борются с демонами, порождёнными их собственным сознанием, вымышленными врагами.

– Чем вызвана озлобленность, кому Церковь перешла дорогу?

– Есть древние причины ненавидеть христианство, есть невежественные люди, убеждённые, что Церковь сожгла Галилея и Коперника, есть те, кто не понимает, что спасение Церкви нужно начинать с себя. Причины, по которым распяли Христа, никуда не исчезли. Поэтому к нападкам на Церковь нужно относиться спокойно. Значит, это угодно Богу.

– Вера пришла к вам тогда, в армии?

– Наверное, моя религиозная жизнь началась ещё в ту пору, когда я был атеистом. Думаю, богообщение можно не осознавать вовсе или сознавать едва-едва. Если говорить о том случае в армии, то он не убедил меня, было сомнение – может, это всё случайность. Но я всё лучше сознавал, что любовь не противоречит фактам, разуму. Просто она выше их.

– Были другие ситуации, когда помощь Божия была явственна?

– Помню, шла борьба за один детский приют в Москве. Было серьёзное столкновение с московским мэром, против нас были чиновники, бандиты, но каким-то чудесным образом удавалось избегать опасностей. Милиционер, получивший команду давить на нас, саботировал это распоряжение, предупреждал о грядущих неприятностях. И так всегда. Вроде всё плохо, но потом понимаешь, что унывать пока рано. В деревнях вот дома ветшают, скотины нет, в одном месте, помню, даже куриц не осталось, но рядом церквушка на холме – и становится как-то спокойнее. Другое воспоминание: деревня недалеко от Петрозаводска, в Заозерье, – ещё живая, крепкая; природа там очень красивая, но строения, как на подбор, уродливые. И это касается не только тех обветшавших, что на скорую руку были возведены в советское время, но и богатых, крепких домов, возведённых совсем недавно. Не подумали о красоте. Одно исключение – церковь. Она не портит кадр. Кроме неё, можно снимать только природу и людей, но не то, что они создали без любви и веры.

– Что вас влечёт в деревню?

– Была у меня как-то хозяйка в доме, где жил, – всю жизнь проработала учительницей математики, но старалась казаться проще. В деревенской её комнатке на стене я увидел надпись: «Глядя на себя в зеркало, подумай, зачем ты прожил этот день?» А однажды принесла на бумажке замечательную гусеницу и прочитала целую лекцию о том, что красота этой гусеницы доказывает существование Бога.

Однажды у этой женщины загорелся дом. Когда она поняла, что свою избу ей не спасти, начала спасать соседние, поднимая людей. И очень радовалась, что это ей удалось. Другой бы ругался, клял Бога за то, что не уберёг его имущество, а она была благодарна за ближних. Это было в деревне Княжево, на границе Вологодской и Архангельской областей.

* * *

Наш с Револьтом паровоз, кажется, приехал туда, куда мы, наверное, и хотели. На настоящем нам бы до Княжево не добраться, а чайник благополучно довёз нас туда со льда Вычегды, где шестилетний Пименов-младший смотрел на открытую дверь машины, не зная, доедут ли они с мамой до берега. Мы много где побывали, но пора сходить и расставаться. На столе, среди чашек, остаётся лежать лист бумаги с двумя перекрещёнными линиями: времени и пространства, – самая простая из карт мироздания, придуманных человеком.

Владимир ГРИГОРЯН