ПОДВИЖНИКИ

«ОБОЛЕНСКАЯ КИРА ИВАНОВНА И ДРУГИЕ»

Тайна русской княжны, подвижницы, мученицы нашего времени

Своим обаянием и редкой внутренней красотой она располагала к себе даже деятелей революции. В материалах следственного дела 1930 года сохранился чрезвычайно интересный документ, свидетельствующий о той любви, которую питали к Кире Ивановне даже соратники Ленина.

«Учительницу школы в поселке «Самопомощь» Киру Ивановну Оболенскую, – писала сестра вождя октябрьской революции Анна Ильинична Елизарова-Ульянова в своем ходатайстве об освобождении арестованной Оболенской, – я знала в 1904-1907 годах, когда жила на станции Саблино и часто бывала в Поповке. Знала ее как человека трудящегося со школьной скамьи, ничем не проявлявшего своего княжеского происхождения. Теперь, когда она является единственной поддержкой старухи-матери, потерявшей во время Мировой войны двоих сыновей, я поддерживаю ходатайство матери освободить ее дочь.

А.Елизарова-Ульянова. Партстаж с 1898 г.

Партбилет № 0001150. 5 октября 1930 г.

Москва, Манежная, 9».

Это ходатайство было направлено в Ленинградское ГПУ из Москвы, но местная ЧК оставила его без внимания. Сталин недолюбливал революционеров из ленинского окружения. Кира Ивановна Оболенская отбыла по этапу в Кемь. Там, в «Белбалтлаге», обрела она свое первое узилище.

* * *

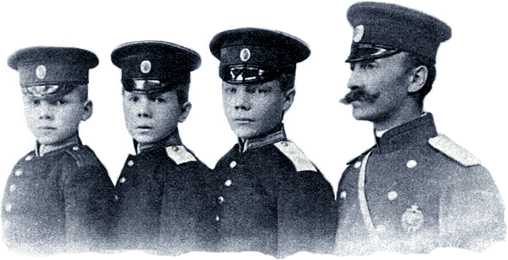

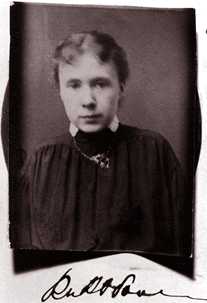

Новомученица княжна Кира Ивановна Оболенская принадлежала к древней фамилии князей Оболенских, которая вела свою родословную от легендарного князя Рюрика. Ее отец, штабс-ротмистр 13-го Гусарского Нарвского полка князь Иван Дмитриевич Оболенский, на 14 году своей службы перешел в «гражданский чин» и получил назначение начальника Влодавского уезда Седлецкой губернии «царства Польского». Незадолго до получения этого назначения, 6 марта 1889 года, в семье Ивана Дмитриевича и Елизаветы Георгиевны, которая впоследствии состояла из семерых детей, родилась дочь Кира.

Новомученица княжна Кира Ивановна Оболенская принадлежала к древней фамилии князей Оболенских, которая вела свою родословную от легендарного князя Рюрика. Ее отец, штабс-ротмистр 13-го Гусарского Нарвского полка князь Иван Дмитриевич Оболенский, на 14 году своей службы перешел в «гражданский чин» и получил назначение начальника Влодавского уезда Седлецкой губернии «царства Польского». Незадолго до получения этого назначения, 6 марта 1889 года, в семье Ивана Дмитриевича и Елизаветы Георгиевны, которая впоследствии состояла из семерых детей, родилась дочь Кира.

В 10-летнем возрасте Кира была определена в Смольный институт благородных девиц. В то время это было одно из самых привилегированных учебных заведений России. Институт в XIX веке играл весьма важную роль в жизни российского общества. «Смолянки» в качестве воспитательниц и учительниц как своих, так и чужих детей, имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений.

Поступление в Смольный означало для Киры долголетнюю разлуку с матерью, отцом, братьями и сестрами, с той атмосферой любви и тепла, которой был наполнен дом князей Оболенских, с укладом тихого уездного города. Порядки института были строгими, девочек содержали в полной изоляции от внешнего мира, оберегая их от заражения «дурными примерами».

26 мая 1904 года Кира Оболенская успешно, с особой наградой, заканчивает институт благородных девиц. После выпуска из института начинается для Киры, несмотря на ее княжеское происхождение, новая, трудовая жизнь. Она стала учительницей.

К этой работе в школах столицы и губернии побуждало ее глубокое религиозное чувство и искреннее стремление по-христиански служить ближнему. В 1910 году Кира Ивановна становится учительницей в бесплатной школе для бедных, преподает в ряде других школ города. При этом она работала не в каких-нибудь привилегированных учебных заведениях, а исключительно в рабочих районах города: в школе на Лиговке, в школе при станции «Поповка», в городском училище на Бронницкой улице, на заводе «Треугольник».

В этих трудах застала Киру Ивановну мировая война, первые же месяцы которой обернулись для всей семьи Оболенских глубоко личной трагедией: на ее фронтах погибли сыновья Вадим и Борис. Потеря горячо любимых братьев не только отозвалась глубоким страданием в душе Киры Ивановны, но, может быть, впервые заставила ее остро прочувствовать временный характер земного бытия и относительность всего в нем происходящего, по-новому осмыслить свою жизнь.

Октябрь 1917 года. Захват власти большевиками. Этот государственный переворот увеличил цепь бедствий, обрушившихся на семью Оболенских с началом Первой мировой войны. В 1918 году князь Юрий Оболенский, родной брат Киры Ивановны, стал офицером Добровольческой армии, а в 1920 году погиб в бою с частями Красной Армии. Тогда же, в 1920 году, как брат белогвардейца, был арестован другой сын Оболенских – князь Павел Оболенский. (Чудом ему, раненному в челюсть, удалось бежать прямо из-под расстрела и эмигрировать во Францию), а осенью умер глава семейства – Иван Дмитриевич. «Вот было у меня столько детей, любивших друг друга и нас с мужем, а осталась я на 90-м году жизни одна с больной Варей», – с горечью и болью писала Елизавета Георгиевна в одном из своих писем, адресованных дочери Кире, сосланной в 1935 году в Малую Вишеру.

|

* * *

Революция не вызвала существенных перемен в деятельности Киры Ивановны. С 1918 по 1930 год она продолжала работать в школе. В анкете для арестованных, приобщенной к ее следственному делу 1930 года, в графе «место работы с 1917 года по день ареста» записано: «32-я советская школа – преподавательница, 84-я советская школа – преподавательница, 73-я советская школа – библиотекарь». Перевод «бывшей» княжны-учительницы на библиотекарскую должность объяснялся, вероятно, появлением у Советов к 1930 году собственного педсостава, способного удовлетворять нужды социалистической школы. Теперь открывалась возможность избавиться не только от услуг, но и от самого присутствия «бывших» людей, являвшихся носителями чуждой, «буржуазной» культуры.

Первый арест княжны Киры Оболенской последовал 14 сентября 1930 года. Дело, по которому она проходила, было озаглавлено ее же именем и называлось «Оболенская Кира Ивановна и другие». По нему проходило еще два человека: дочь бывшего министра внутренних дел фрейлина Императрицы Н.П.Дурново и бывшая дворянка О.Р.Эльбен. «Все эти упоминаемые здесь Эльбен О.Р., Дурново Н.П., – говорилось в обвинительном заключении, – потенциально являются (выделено мною, – В.К.) идеологической базой для недокорчеванной пока нашей внутренней и внешней контрреволюции, моментами проникающей даже на работу в наши культурные и учебные заведения, как, например, проходящая по данному делу б.княжна Оболенская К.И., и там взращивающей в миропонимании подрастающего поколения вредную идеалистическую философию».

Других обвинений арестованным предъявлено не было. На допросе Кира Ивановна открыто и безбоязненно говорила о своем отношении к советской власти. «Я не отношу себя к разряду людей, разделяющих платформу советской власти. Мои разногласия с конституцией начинаются от вопроса об отделении Церкви от государства. Себя я отношу к «сергиевцам», т.е. к людям, придерживающимся чистоты Православия. От единомыслия с направлением советской государственности отказываюсь. Я считаю себя обязанной быть лояльной к советской власти, потому что служу ей и тем самым имею некое материальное обеспечение. На службе я являюсь библиотекарем, от непосредственного общения с молодежью я изолирована самим характером своей работы, так как я являюсь классификатором. Общественной работы я никакой не несу и ее избегаю, довольна тем, что моя служба поглощает много времени и не заставляет меня проявляться активно на общественном фоне школьной жизни. Должна заявить, что с моими воззрениями общественными и политическими я, естественно, не могу в советском духе нести общественной работы. С политикой советской власти в области сельскохозяйственной жизни страны не согласна. Раскулачивание считаю мерой несправедливой по отношению к крестьянам; карательную политику, как террор и пр., считаю неприемлемыми для гуманного и цивилизованного государства. Категорически заявляю, что своими мыслями и настроениями я, кроме семьи – матери, сестры и брата – ни с кем не делилась. Переписку с заграницей вела с теткой Чебышевой и с братом, который эмигрировал с начала революции во Францию и сейчас там служит на ипподроме наездником. Никаких контрреволюционных группировок, организаций или отдельных лиц, активно враждебно настроенных к советской власти, я не знаю, но одновременно заявляю, что называть какие бы то ни было фамилии, если бы речь шла об их причастности к политическому криминалу против советской власти, считаю недостойным себя, ибо знаю, что это в условиях советской действительности навлекло бы на них неприятности, вроде «Крестов», высылок и т.п.».

Это ее прямодушие и органическая неспособность ко лжи были использованы органами против нее же: из ее показаний извлекли отдельные фразы и, объявив их контрреволюцией, осудили на пять лет исправительно-трудовых лагерей.

В 1934 году заключенная К.И. Оболенская была освобождена досрочно и поселилась на 101 километре от Ленинграда, так как въезд в город ей воспретили. О том, как складывалась ее жизнь в лагере и после освобождения, можно судить по одному документу, приобщенному к другому ее следственному делу, от 1937 года. «Отбывая пятилетнюю ссылку, – писала в 1940 году мать Киры Ивановны, Елизавета Георгиевна, наркому внутренних дел Л.П. Берии, – она (Кира Ивановна, – В.К.) работала как педагог и медсестра в больнице лагеря Беломорстроя и считалась отличницей и ударницей, за что и получила книжку ударника за № 4299 и была освобождена в 1934 году с наилучшим отзывом. В 1934-1935 годах она работала в Маловишерской и Солинской (Солецкой? – В.К.) больницах, о чем также получила хороший отзыв. С 1936 года она работала в г.Боровичи преподавательницей немецкого языка в Вельгийской школе и в школе № 12, где ее считали и ценили как прекрасного методиста и серьезного воспитателя детей. Инспектор Ленгороно обещал ей перевод в Ленинград, чтобы дать ей возможность жить со мной. Ее рассудительный, честный характер был ее руководителем в работе и мне в моей старости единственной поддержкой».

В сентябре 1936 года Кира Ивановна из деревни переезжает в Боровичи и, оставив медицину, возвращается на учительскую работу. Однако преподавание в школе и жизнь в Боровичах продлились чуть больше года. 21 октября 1937 года Кира Ивановна Оболенская была вновь арестована органами НКВД Ленинградской области.

Боровичи в то время были местом ссылки духовенства, церковных активистов из числа мирян Ленинграда и его окрестностей. Здесь находился на поселении после освобождения из лагеря Ленинградский владыка архиепископ Гавриил (Воеводин) с некоторыми священниками города, лица дворянского звания, непонятно каким образом уцелевший генерал Колчаковской армии Д.Н.Кирхман и многие другие. Все эти лица вместе с духовенством Боровичей, а также и другие не угодные советской власти личности этой местности, подлежавшие по сталинской разнарядке уничтожению, были арестованы осенью 1937 года и объявлены единой контрреволюционной организацией. Возглавляющую роль отвели архиепископу Гавриилу, а всего по этому делу проходило 60 человек. Все они – «служители культа, монахи, церковники, странствующий элемент, кулаки, торговцы, дворяне, князья, генерал белой армии, бывший пристав» – были якобы «завербованы» в эту организацию Воеводиным. Среди прочих «завербованных» оказалась и княжна Кира Ивановна Оболенская. Ей, как и всем прочим, вменили в вину фантастические по своей сути вещи: активная борьба с советской властью и пропаганда за установление фашистского строя в СССР, агитация против колхозного строительства, агитация за проведение в Верховный Совет своих единомышленников и пр.

Сфальсифицированный характер всех этих чудовищных обвинений будет доказан через двадцать лет, в 1958 году. «В деле отсутствуют объективные доказательства о том, что из числа осужденных лиц по делу была организована контрреволюционная организация... Из материалов дела видно, что привлеченные лица осуждены были незаконно», – говорится в реабилитационной части Боровичского дела. Пятьдесят одного человека сталинская диктатура расстреляла по делу № 1а/1307 без всякого состава преступления, девятерых заточила в концлагерь, из которых один только дожил до освобождения. Но прежде чем она обагрила свои руки кровью ни в чем не повинных людей, она попыталась уничтожить этих людей морально, потребовав от них под пытками признаний в не совершавшихся ими преступлениях.

* * *

Арестованная Оболенская была подвергнута первому допросу в день ареста, 21 октября 1937 года. 14 ноября ее вызвали на повторный допрос, оказавшийся очной ставкой. Ибо никаких признаний после трех недель камеры и методов физического воздействия добиться от самой арестованной не удалось. На этой очной ставке следователь устроил арестованной встречу с одним из не выдержавших давления священников, согласившимся дать против нее изобличающие показания. Органы надеялись, что эти показания вчерашнего единомышленника сломят дух арестованной. Священник говорил на очной ставке, что Воеводин сам поведал ему о принадлежности Оболенской к тайной контрреволюционной организации. Он также привел в качестве доказательства беседу между Воеводиным и Оболенской, подтверждавшую наличие между ними политической связи. «Показания Л. не подтверждаю. Отрицаю категорически», – ответила Кира Ивановна на предложение следователя подтвердить показания свидетеля Л.

Арестованная Оболенская была подвергнута первому допросу в день ареста, 21 октября 1937 года. 14 ноября ее вызвали на повторный допрос, оказавшийся очной ставкой. Ибо никаких признаний после трех недель камеры и методов физического воздействия добиться от самой арестованной не удалось. На этой очной ставке следователь устроил арестованной встречу с одним из не выдержавших давления священников, согласившимся дать против нее изобличающие показания. Органы надеялись, что эти показания вчерашнего единомышленника сломят дух арестованной. Священник говорил на очной ставке, что Воеводин сам поведал ему о принадлежности Оболенской к тайной контрреволюционной организации. Он также привел в качестве доказательства беседу между Воеводиным и Оболенской, подтверждавшую наличие между ними политической связи. «Показания Л. не подтверждаю. Отрицаю категорически», – ответила Кира Ивановна на предложение следователя подтвердить показания свидетеля Л.

На следующий день, 15 ноября, подследственная К. Оболенская была подвергнута очередному допросу, который также явился очной ставкой. Обвиняемый И.А.И. уличал ее в контрреволюционном разговоре с Воеводиным, происходившем на квартире священника Н.И.Воскресенского. На это новое обвинение последовал тот же ответ арестованной: «Показания И.А.И. не подтверждаю». В этот же день органы предприняли последнюю попытку склонить Киру Ивановну к даче ложных показаний.

«Вопрос: следствию известно, что вы состояли в контрреволюционной организации церковников и на деле проводили контрреволюционную работу. Настаиваю дать правдивые показания.

Ответ: Нет, в контрреволюционной организации церковников я не состояла и работы в ней никогда не проводила».

Архиепископ Гавриил не выдержал давления органов НКВД и поставил свою подпись под сфабрикованными показаниями. Не выдержал пыток и офицер царской армии колчаковский генерал Кирхман, давший показания против двоих человек.

«Виновной себя не признала», – сказано в протоколе Особой Тройки УНКВД ЛО, приговорившей княжну К.И.Оболенскую к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 17 декабря 1937 года.

Как арестованной Кире Ивановне Оболенской удалось оказаться победительницей в этом противостоянии карательной машине, безжалостно уничтожавшей духовную и культурную элиту шестой части мира? В этой лаконичной выписке заключена тайна мученицы нашего времени.

Священник ВЛАДИСЛАВ Кумыш