ВЕРТОГРАД

ПОГЛОЩЁННЫЕ ТЕНЬЮ

(Из книги «Схема и жизнь»)

Прохожий спрашивает:

– Как пройти в ближайшее почтовое отделение?

Достав из кармана блокнотик и карандаш, рисую на бумаге три чёрточки. Одна, что подлиннее, идёт прямо вверх, другая – покороче – сворачивает направо, и третья – совсем коротенькая – опять вверх. Отрываю, передаю ему листок и поясняю:

– По этой улице – прямо до перекрёстка. Потом, метров сто, берёте направо. И затем налево в переулок: там сразу за углом – почта. Прохожий благодарит, хватает листок и, глядя на три чёрточки, устремляется вперёд. А я погружаюсь в размышление о схемах. «Как они бывают просты и как полезны! С чем бы можно было их сравнить?..»

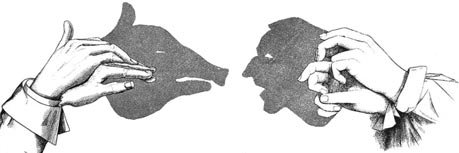

Схема, думаю я, это тень предмета. Тень явления, тень процесса... В самом деле, для того чтобы явилась тень, необходим луч света. А для того чтобы возникла схема, необходим проблеск мысли, проблеск сознания. Понятно, что тень предмета обязательно повторяет некоторые – лишь некоторые! – его особенности. Но ведь и схема – тоже.

И если иногда, рассматривая тень, можно безошибочно оценить (и даже вычислить) какие-то характеристики самого предмета, то ведь и схема позволяет иногда осуществлять подобные действия. (Например, иногда удаётся определять высоту здания по его падающей тени или узнавать площадь помещения по имеющемуся чертежу.)

Впрочем, зачем нужны эти простенькие и совершенно необязательные аналогии? Куда они ведут? А ведут они, оказывается, к главной вершине, к следующему далеко не столь очевидному сопоставлению:

1. Освещая предмет, мы не можем убежать от его тени.

2. Размышляя о предмете, мы не можем оторваться от его схемы.

И если первая из этих двух фраз звучит как избитая истина, многократно – фактически, ежедневно – проверяемая на опыте, то вторая фраза – наоборот: она как бы опрокидывает обыденные представления, изумляет и настораживает. Как следует понимать её? Или, вернее, как следует её толковать?

Попробуем объясниться.

В обычных условиях предмет и схема его свободно отделяются друг от друга. Подхватим, например, радиоприёмник и поставим на стол, а схему его (бумажный листочек) упрячем в папку. Вот и всё... Но когда мы начинаем размышлять о предмете, то это размышление выражается в словах и в образах, которые сами по себе уже являются схемами. Куда же от них убежишь? Ясно, что бежать некуда, ибо сам процесс размышления – это суть процесс схематизации. Об этом простом факте и свидетельствует интересующая нас упомянутая выше фраза. Ведь, забивая гвозди, невозможно оторваться от гвоздей и молотка. Точно так же, размышляя о предмете, невозможно оторваться от его образных и словесных схем.

Здесь и возникает, однако, великая трудность. Дело в том, что ни общественное сознание, взятое в целом, ни педагоги, ни учёные специалисты не воспринимают слова и образы, посредством которых осуществляется процесс размышления и рассуждения, как некую неизбежную схему. Слова и мысленные образы они воспринимают как вторую реальность, вполне адекватно заменяющую предмет обсуждения. Для них процесс размышления отнюдь не является процессом схематизации. Ни-ни! Как бумажные деньги можно заменить монетами, как мелодию, исполненную на пианино, можно исполнить и на скрипке, и на гитаре, так – по общему негласному признанию – вместо участия в исторических событиях можно плодотворно рассуждать о них; вместо наблюдения физических явлений можно «открывать» физические законы; вместо контрольного измерения сторон треугольника можно «доказывать» теорему Пифагора; вместо применения (или отмены) санкций по отношению к провинившемуся человеку можно погрузиться в изучение «соответствующих» юридических норм; и так далее, и тому подобное...

– Конечно, не всегда это можно – конфузливо жмутся мыслящие люди: педагоги, физики, математики, юристы и прочие «исты», – но, в общем-то, на практике... можно всегда!

Вот так, с помощью невинного сопоставления схемы с тенью предмета, вдруг обрисовывается важная, а лучше сказать, важнейшая проблема нашего существования – проблема рационализма.

* * *

Должно быть понятно, что строить на таких основаниях философскую систему – это примерно то же самое, что строить многоэтажный дом на основе рабочего проекта, роль которого исполняет падающая от дома тень. Но такой критический взгляд не вмещался в головы средневековых мыслителей. Вернее сказать, он не попадался им на пути. И это был тот самый лучший случай, т. к. дело сводилось всего лишь к нагромождению различных рациональных концепций, в сущность которых вникал – если вникал! – лишь очень узкий круг знатоков. Дело сводилось к профессиональному философскому пустословию.

Положение коренным образом стало меняться, когда господа философы, прискучив и утомившись от бесконечных и бесплодных блужданий в кругу своих схематических словесных фантазий, потянулись искать опору среди особенно весомых проявлений живой реальности: например, в области социологии и политологии, искусства и экономики, науки и религии. Решения, подсказанные научно эрудированными философами или философствующими учёными, обычно шли нарасхват, тиражировались популяризаторами, эпигонами или расчётливыми книготорговцами и ложились в основу так называемого общественного мнения...

Пожалуй, наиболее характерным и ярким примером является здесь деятельность французского философа-просветителя Ф. М. Вольтера (ХVШ век). Он активно вторгался и в искусство, и в науку, и в политику, и в религию, но прославился не благодаря этим своим разнообразным – и, конечно, бесплодным! – вторжениям, а благодаря своим правдоподобным рассуждениям по затронутым темам.

* * *

Нет никакой необходимости доказывать, что полем битвы для «вольтерьянцев» всех мастей служила не живая реальность, а реальность схематических философских представлений («прогресс», «просвещение», «гуманность», «науки», «судьбы народов», «фундамент нового права» и пр., и пр.). Но очень важно увидеть и подчеркнуть этот переломный момент: правдоподобные рассуждения наконец-то пошли в дело, они привлекли к себе внимание творцов истории (например, немецкого короля Фридриха II, русской императрицы Екатерины II и мн. др.), они оказались пособниками Французской революции, наставниками русских декабристов и вообще, как сказано, «способствовали развитию мировой общественной мысли».

Приходится, впрочем, спросить себя: вполне ли уместно именовать «огромным развитием мировой мысли» подготовку якобинских гильотин в Париже, виселиц декабристов в Петербурге и пр., и пр. И если согласимся, что это не вполне уместно, то будем вынуждены признать как факт:

Правдоподобные рассуждения только в лучшем случае сводятся к безответственному пустословию. при известных условиях они способны ввергать общество в тяжёлую смуту, в трагические катаклизмы, в гибель миллионов людей.

И первым таким условием здесь является, конечно, воцарившийся культ правдоподобия: общее доверие к схеме, которая якобы способна вытеснять живую реальность; привычка питаться подобием Правды и вера в то, что Правда на самом деле может иметь какого-то дублёра – некое своё подобие, как, скажем, вещь в быту имеет свой денежный эквивалент.

* * *

И вот миновало трагическое для России столетие. Правдоподобные рассуждения марксизма потерпели закономерный крах: схемы обнаружили свою нежизнеспособность, конструкция распалась как карточный домик. Но психология рационализма осталась неприкосновенной. Поэтому не удивительно, что вместо отброшенной, осрамившейся точки зрения являются иные мысленные находки, которые, в свою очередь, претворяются в очередную стратегию: частная собственность есть великое благо, промедление с ваучеризацией – смерти подобно и т. д. Даёшь капитализм, даёшь рыночную экономику!

И снова – полоса трагедий. Эпоха разорения, распада, гибели физической, гибели нравственной, торжество подлости, подлога и предательства во славу золотого тельца. Второе столетие ищет Россия глоток живого воздуха, но и враги её, и друзья её – члены партии убеждённых рационалистов, ничего они в руках своих не имеют, кроме мертвящих бумажных схем. Так демонстрирует нам история грозную поступь правдоподобных рассуждений. Это отнюдь не тот «лучший случай», когда специалисты развлекаются безответственным пустословием. Это, наоборот, тот худший случай, когда дети, получив в руки оружие, не в силах понять, почему и как оно вдруг перестаёт быть игрушкой, зачем и в какую сторону начинает оно неожиданно стрелять?

* * *

Схема, как правило, нацелена на упрощение, на «пересчёт по пальцам», на кратковременную и потому обманчивую выгоду, тогда как живая реальность не поддаётся ни прогнозированию, ни формализации, ибо она заведомо причастна к бесконечности.

Различные схемы отличаются одна от другой по степени своей примитивности или – условно, коротко выражаясь – по конкретному значению своей размерности, тогда как размерность живой реальности всегда неисчислима.

Схема представляет собой добровольное или вынужденное ограничение возможностей, позволяющее «удерживаться на плаву», а живая реальность представляет собой неисчерпаемое богатство возможностей, подаренное нам в рамках пространства, времени и фактических обстоятельств, т. е. в рамках всё охватывающего бегущего и непрестанно изменяющегося ограничения, которое принято именовать судьбою и Промыслом Божиим.

К. И. ВАЛЬКОВ,

доктор технических наук

г. Санкт-Петербург